Il tormentato percorso del proletariato africano

Poiché l’Africa ha una presenza sempre più importante nello scenario mondiale, sia dal punto di vista degli appetiti e della penetrazione imperialisti sia dal punto di vista delle guerre che questi stessi imperialismi vi conducono e, di conseguenza, delle tragiche migrazioni di popolazioni, riteniamo utile ripercorrere il lavoro che il nostro partito ha condotto al riguardo, dal 1952 in avanti. Si tratta di un lavoro che ha interessato il continente africano in tutta la sua estensione, da Nord a Sud e da Ovest a Est, dalla cosiddetta sponda sud del Mediterraneo al Sud Africa, dai paesi del Golfo di Guinea fino al Madagascar, dal Corno d'Africa fin dentro al cuore dell'Africa, all'area subsahariana ed equatoriale. In questa grande mole di articoli pubblicati sulla nostra stampa, abbiamo tracciato la storia del Continente, soffermandoci sull'economia, sulla società e sulle lotte della giovane borghesia e dell’altrettanto giovane proletariato d’Africa, fin dall’epoca della decolonizzazione nel secondo dopoguerra. In particolare, la storia del Nord Africa, comunque la si voglia trattare, si intreccia con quella mediorientale, non fosse altro che per il fatto che i territori dalla “mezzaluna fertile” fino al Marocco, hanno una storia, una lingua e una religione almeno in parte comuni: la penisola del Sinai e l’istmo di Suez fanno da cerniera naturale connettendo strettamente l’Asia all’Africa e al Mar Mediterraneo, che da costa a costa bagna la parte più importante delle due aree 1.

Riassumendo

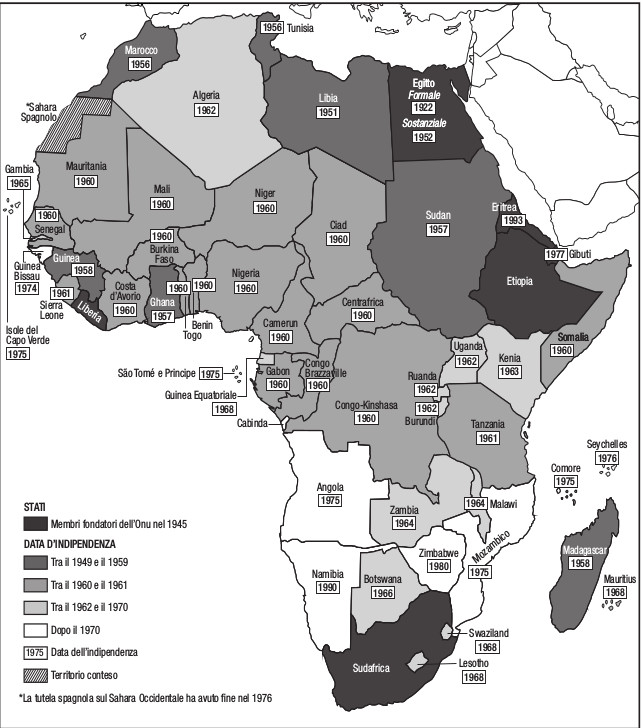

All’alba del ‘900, con lo sviluppo in senso imperialista del capitalismo, già previsto da Marx e quindi analizzato da Lenin, finiva l’epoca del puro e semplice saccheggio coloniale dell’Africa che nei secoli precedenti aveva accompagnato lo sviluppo industriale dell’Europa e, di lì a poco, nelle due guerre mondiali, avrebbe portato al generale massacro delle popolazioni civili e militari proletarie. Con l’aiuto di capitali stranieri, le giovani, emergenti borghesie africane, nate all’ombra del dominio coloniale, cominciano a impiantare le prime strutture produttive e contemporaneamente nascono le formazioni operaie più o meno stabili. Dalla fine del secondo conflitto mondiale, si apre, er l’Africa, l’epoca della decolonizzazione, ovvero della massiccia e rapida transizione di quasi tutti i paesi africani verso l’indipendenza, propiziata anche dalla complessità e contraddittorietà dei processi di “ricostruzione nazionale” in cui sono impegnate tutte le borghesie europee. I movimenti nazionalistici africani cercano di “definire” una mappa politica africana: emergono così i primi contrasti, le prime frizioni, fra le giovani borghesie autoctone e la borghesia imperialista europea. Si tratta però di un processo a “bassa potenzialità rivoluzionaria”. Le giovani borghesie africane, composte soprattutto da ceti impiegatizi e militari rinnovatisi sì, ma pur sempre eredi del regime coloniale precedente, prive come sono di una vera base produttiva industriale che non sia quella estrattiva (di quelle materie prime che tanto fanno gola all’imperialismo euro-americano), non hanno la forza e la volontà di rompere del tutto con le vecchie classi mercantili e usuraie “indigene”. A questa condizione di partenza, s’aggiungono poi l’incapacità organizzativa e direttiva, i continui ridisegni del territorio effettuati dai vari imperialismi, l’assenza o carenza di capitali (e dunque l’impossibilità di emanciparsi fino in fondo dalla “madrepatria” o da questo o quell’imperialismo), la miserabile realtà agraria, e soprattutto – sul piano politico – la mancanza di un’autentica prospettiva rivoluzionaria. Le lotte, che tuttavia dilagano ovunque nello spazio africano, da Nord a Sud, vengono quindi frenate, contenute, represse: e le punte potenzialmente più avanzate sono eliminate, anche fisicamente, in accordo e complicità fra borghesie locali e imperialismi euro-americani.

La borghesia autoctona, in tutte le sue varianti (comprese quelle sedicentemente “socialiste”) non è dunque capace di vera azione rivoluzionaria. Ci sono sì esempi straordinari, in cui essa cerca di attaccare sia le condizioni di arretratezza del passato sia il dominio oppressivo del presente imperialistico: in prima linea sono comunque, in maniera tanto generosa quanto disperata, il giovanissimo proletariato che si va formando intorno alle miniere e ai primi gracili insediamenti industriali e i contadini poveri e affamati di terre.

I movimenti “rivoluzionari” africani si orientano così sul territorio in base alle divisioni già introdotte dai primi colonizzatori e dai successivi avvoltoi. Quello che abbiamo chiamato “il risveglio dei popoli di colore” è il tormentato processo di messa in moto di masse e organizzazioni più ampie, con l’obiettivo della liberazione nazionale contro la borghesia imperialista. E tuttavia la territorialità scomposta, disegnata e ridisegnata a tavolino dal colonialismo e dall’imperialismo e accettata dalle borghesie africane e mediorientali, frena il corso degli eventi. La guerra fredda prima e la successiva distensione tra Russia e Usa decidono la spartizione del continente africano e mediorientale nei ruoli e nelle alleanze: insomma, nel dominio.

Dalla seconda metà degli anni ’70 del ‘900, mentre si manifestano gli effetti della crisi economica sistemica, si può dire chiusa l’epoca della decolonizzazione dell’Africa. A partire da quel momento, in prima linea sarà sempre più la lotta di classe del proletariato africano e medio-orientale contro le borghesie autoctone e le metropoli imperialiste alleate: una lotta economica in difesa delle condizioni generali di vita e di lavoro, che grida la mancanza e il bisogno di una prospettiva politica rivoluzionaria. E’ infatti dal 1979, con le dure lotte del proletariato iraniano scoppiate ben prima della nascita della cosiddetta “Repubblica islamica”, che si può datare lo svolto di tutta un’epoca storica. Trent’anni dopo, con i diffusi disordini per il pane e le forti ed estese agitazioni nelle fabbriche tessili, nelle miniere e nelle aree petrolifere, presto deviate e incanalate nei vicoli ciechi di un’impotente prospettiva democratica e piccolo-borghese (le cosiddette “primavere arabe”, dal 2007 al 2012 che coinvolgeranno Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Yemen), si fanno strada i segnali di un cambiamento radicale in atto, economico e sociale: il confronto aperto fra proletariato e borghesia, locale e internazionale. E non è un caso che esso si sprigioni nel bel mezzo della seconda più grande crisi di sovrapproduzione dell’ultimo dopoguerra e che venga infine contrastato dal generalizzato massacro che oggi si protrae nel tempo (Libia, Siria, Yemen…).

Come conseguenza della crisi degli anni ‘70, infatti, l’epoca che viviamo dall’inizio degli anni ’80 ha aperto le porte a nuovi interventi militari imperialisti: con la guerra Iran-Iraq e la prima guerra del Golfo, quindi con le guerre nei Balcani e la seconda guerra del Golfo del 2003, il massacro delle popolazioni e le devastazioni territoriali prendono il sopravvento in Medio-oriente, dalla Siria allo Yemen. A quel punto, il pendolo della migrazione inverte moto e direzione: incalzate da miseria, corruzione, repressioni e incessanti massacri a opera di fazioni locali e bande di “legionari” legate a questo o quell’imperialismo, masse enormi si vanno spostando dal Sud economico verso il Nord e l’Est del mondo, lasciando sul fondo del Mar Mediterraneo un’immensa ecatombe di morti. In Occidente, ci si riempie la bocca con parole come “globalizzazione”, “automazione tecnologica”, “svolte di civiltà”… Si tratta al contrario della crescita iperbolica della disuguaglianza mondiale, ovvero di quella miseria crescente (soprattutto proletaria) che Marx indica come prodotto genuino del capitalismo imperialista. Un nuovo ciclo di accumulazione si è messo in moto anche in Africa: un nuovo sviluppo (industriale, agrario, minerario, petrolifero) si rovescia in alcune aree del Continente africano impoverendone altre; la miseria generale cresce e si addensa in aree già massicciamente popolate e sviluppate capitalisticamente; un vasto flusso di non vivi percorre il continente africano, attraversa foreste e zone desertiche, migra indifferentemente vero i più diversi paesi – un autentico tsunami umano che fugge da condizioni disumane.

Il ritardo storico: condizioni naturali e colonizzazione

Facciamo ora un passo indietro. Una mappa territoriale etnico-linguistica-economica dell’Africa permette di mostrare la rete di relazioni tra i gruppi umani – una rete di legami sociali e quindi di civiltà. Il Nord Africa è il luogo di intersezione delle civiltà greca, romana e araba, il cui lascito ha fatto da lievito allo sviluppo precapitalistico e poi capitalistico. I gruppi etnici che si affacciano sull’Atlantico, al Nord e al Sud del Golfo di Guinea, hanno avuto maggiori contatti con gli europei impegnati a costeggiare l'Africa o attraversare l'Atlantico verso le Americhe. Le aree che dal Golfo Persico e dall’istmo di Suez si protendono verso l’Oceano Indiano da molto tempo avevano già aperto e seguito vie mercantili: ben prima della colonizzazione, la civiltà del Corno d’Africa aveva conosciuto un’economia fiorente. L’Africa subsahariana, tra cui il Congo, ha avuto a sua volta un ruolo centrale nell’interscambio tra civiltà nilotiche, del Corno d’Africa e dei Grandi Laghi. Altre economie e altri gruppi umani a Sud ebbero un ruolo specifico di collegamento tra area subsahariana di lingua nera-sudanese (l’attuale Africa equatoriale e occidentale “francese”) a Nord e l’area di lingua nera-bantù a Sud. Furono i mercanti olandesi i primi a creare un insediamento in Sudafrica tra le popolazioni autoctone e Città del Capo fu fondata come stazione di rifornimento per le imbarcazioni della Compagnia olandese delle Indie orientali.

L’articolo che riproponiamo di seguito in ampi stralci, uscito su Il programma comunista nel 1958, mette in evidenza le precondizioni naturali che furono causa del ritardo storico africano in relazione allo sviluppo economico e politico europeo e asiatico. Leggiamo dunque: “L’Africa, non meno degli altri continenti, ha partecipato attraverso i secoli all’evoluzione sociale della specie umana. Se lo Stato è un necessario ponte di passaggio dalla barbarie alla civiltà, bisogna dire che gli africani conoscevano l’arte di governarsi, cioè erano civili prima ancor che negrieri e missionari scendessero a cristianizzare la boscaglia tropicale. Fiorenti imperi, organizzati secondo lo schema delle gerarchie feudali, sorsero nel Sudan occidentale, sulle coste del Golfo di Guinea, nell’Africa congolese, nella Rhodesia […]. Queste giurisdizioni statali tenevano sotto la loro giurisdizione vastissimi territori e popoli diversi e intrattenevano relazioni commerciali e diplomatiche con tutta l’Africa Araba e il Mediterraneo: testimonianza dell’alto livello raggiunto dalla ‘tecnica produttiva’ africana. I popoli di razza negra percorsero, prima di essere gettati nelle galere del colonialismo, tutte le tappe della civiltà anteriori a quella introdotta dal capitalismo: la coltivazione della terra, l’allevamento del bestiame, l’industria, il commercio [...]. Ovviamente la civiltà è un processo che si svolge in stretta dipendenza con l’allargamento indefinito delle sfere delle relazioni sociali fra gli uomini. La civiltà si evolve a seconda che esistano o no condizioni di fitti e frequenti rapporti tra le nazioni e le collettività. E quale forma di comunicazione è più redditizia che la navigazione marittima? [...]. Ebbene in Europa e in Asia esistevano le condizioni naturali per il progresso della navigazione e la conseguente intensificazione del traffico intercontinentale. Ineluttabilmente dietro le merci si diffondevano le tecniche produttive, cioè le culture. Orbene, le condizioni del mondo fisico hanno permesso che l’Europa e l’Asia fossero i grandi collettori delle correnti vivificatrici dell’attività di numerosi agglomerati sociali. Per gli altri continenti, l’Africa e soprattutto le Americhe, al contrario, assediate tra due Oceani invalicabili allora, tali condizioni mancarono in gran parte. Ecco perché la civiltà euro-asiatica ha marciato più in fretta. Le razze hanno progredito socialmente raggiungendo livelli diversi, non perché soggette a leggi biologiche differenziate, ma perché in un diverso rapporto con le condizioni della natura fisica” 2.

La colonizzazione africana come “processo di dissociazione”

A queste precondizioni naturali vanno poi aggiunte quelle legate allo sviluppo economico, legato a filo doppio alla realtà della colonizzazione su suolo africano, che, dal punto di vista storico, non è stata una spinta verso il capitalismo, ma un processo destinato a ritardarne ulteriormente lo sviluppo. In un altro articolo, del 1961, scrivevamo infatti: “Marx parla della pretesa accumulazione del capitale, perché si tratta di un processo di dissociazione e non di accumulazione progressiva dei mezzi di produzione nelle mani dei borghesi […] In Europa, essa significa insieme dissoluzione delle forme feudali e formazione del rapporto fra capitale e lavoro salariato, mentre nei paesi di colore è essenzialmente processo di dissoluzione delle formazioni sociali ed economiche precedenti, senza che ne segua un secondo momento, quello dell’avvio verso un modo di produzione superiore; le ricchezze che ivi sono state separate dai loro precedenti produttori sono avviate verso le metropoli per esservi accumulate in masse mostruose. […] L’imperialismo si sforza di mantenere le colonie al primo stadio dell’accumulazione, quello della dissoluzione dei rapporti locali e del loro accaparramento da parte del capitale (trust, compagnie straniere). […] Nelle colonie come nelle metropoli bisogna, prima che abbia inizio il processo dell’accumulazione primitiva, che esistano già denaro e merci, vale a dire la circolazione commerciale e monetaria, il mercato. In Europa, il processo di accumulazione classica significò il passaggio della circolazione alla produzione capitalista, la trasformazione del denaro in capitale. Nelle colonie, questo processo si limita alla circolazione delle merci […]: il denaro e le merci non vi si trasformano in capitale attraverso il lavoro salariato produttivo” 3.

La formazione degli attuali “Stati nazionali” in Africa ha avuto dunque un processo travagliato. Prendendo come base di partenza la situazione nel 1914 (e lasciando fuori il periodo che mette l’Africa occidentale al centro della tratta degli schiavi neri diretti verso le Americhe, tra il XVI e il XIX secolo), troviamo l’Africa dall’estremo Nord al Sud divisa tra i paesi colonizzatori. L’intrusione e l’espansione europea in Africa avvengono per tappe e trovano al centro della dominazione Gran Bretagna, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Belgio e Italia. Immense aree sono occupate e divise con il solo criterio di disporre delle risorse minerarie e agrarie da saccheggiare. Alla vigilia della Prima guerra mondiale, si ha già un’Africa britannica (Egitto, Sudan, Nigeria, Kenya), un’Africa francese (occidentale ed equatoriale), un’Africa belga (Congo) e tedesca (Camerun, Tanzania e Namibia), ma anche un’Africa portoghese-spagnola (Angola) e italiana (Libia, Somalia, Eritrea). La divisione in entità statali separate spezzerà inesorabilmente al loro interno le nazionalità, le diverse popolazioni, i gruppi etnici e le organizzazioni tribali, sovente creando artificiali contrapposizioni e frizioni. Il concetto di colonizzazione come “civilizzazione” giustificherà la violenza economica, sociale, culturale, politica sulle popolazioni: un “annuncio di progresso”!... Con una grande operazione di marketing, la borghesia europea mobilita sociologi, filosofi, politici, religiosi, scienziati, per giustificare la propria presenza illuminata: garantirà in futuro – dice – grandi conquiste sociali, politiche ed economiche... Nel frattempo, diffonde le idee di superiorità razziale, di civiltà superiore: ovvero, il suo darwinismo sociale.

Si tratta di un lungo periodo di colonizzazione borghese, economica e sociale, espressione moderna della carta dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, che dall’impresa napoleonica in Egitto e attraverso il suo Codice Civile, si imporrà fino al primo conflitto mondiale e di lì fino al secondo. A questo svolto, la giovane borghesia africana è chiamata a combattere con la forza i legami coloniali. La nascita dei nuovi Stati richiederà la discesa in campo di una grande forza organizzata, area per area e zona per zona, di forze combattenti di straordinarie dimensioni. Le idee astratte di Libertà, trascinate anche dal Panarabismo e dal Panafricanismo, saranno le ideologie, le aspirazioni ideali universalistiche, di questa borghesia: ma non avranno mai la forza di trascinamento che gli “eroi nazionali” prefigurarono e immaginarono; anzi: via via intralceranno il corso dello sviluppo del capitalismo e quindi l’organizzazione in classe del proletariato – troppo grande lo squilibrio politico-militare tra gli agenti borghesi in campo, autoctoni e imperialisti. Saranno le forze produttive e i rapporti di produzione che andavano sorgendo e instaurandosi ad aprire, lentamente ma inesorabilmente, la strada verso lo sviluppo capitalistico: per poi però rinchiuderlo in recinti miserabilmente nazionali. Le grandi metropoli imperialiste hanno tentato in tutti i modi di bloccare, frenare, deviare le forze produttive e sociali, tanto sul piano materiale e quanto su quello sovrastrutturale, tenendole nel limbo di un’accumulazione primitiva destinata a uscire solo molto lentamente dal bozzolo mercantile e da uno sviluppo economico che alla fine non sarà affatto una “conquista dello spirito umano”, ma un processo determinato dalla lotta tra la classe borghese ascendente africana e quella imperialista.

I fondamenti politici erano questi: quali classi potevano assicurare la “liberazione nazionale” nella lotta contro le metropoli imperialiste? il proletariato africano nascente e la grande massa di contadini poveri avrebbero potuto presentarsi sulla scena storica come combattenti d’avanguardia e, nello stesso tempo, la giovane borghesia africana sarebbe stata capace di dirigere in modo rivoluzionario quell’alleanza composita delle classi in campo, interessata alla rivoluzione anticolonialista e antimperialista? La risposta non poteva essere che una sola, densa di drammatiche implicazioni: poteva farlo solamente il proletariato rivoluzionario diretto dal suo partito.

Parlare di “nazioni africane” prima della decolonizzazione è un non senso, così come lo è parlare di “classi sociali moderne” in senso stretto. Le prime e le seconde nascono insieme. Le forme mercantili e monetarie, che caratterizzarono l’epoca pre-capitalistica sono introdotte a forza dall’esterno e i rapporti di produzione con le loro antiche forme proprietarie determinano un freno allo sviluppo capitalistico. Si trattava di trasformare strutture familiari e tribali, civiltà antiche e antichissime, Stati senza nazione e organizzazioni regolate da nessun diritto normativo che non fosse quello consuetudinario, ma anche forme irrigidite e consolidate di proprietà, magari istituite con la forza dai colonizzatori. La transizione da un’agricoltura minuta a un’agricoltura fondata sullo sviluppo industriale e sul denaro attraverso le riforme agrarie (forme collettive e proprietarie) era enormemente difficile da avviare. Le nazioni europee, come sappiamo, si sono formate all’uscita del feudalesimo, e hanno impiegato almeno quattro o cinque secoli per decantarsi, attraversando l’epoca di transizione mercantilistica e quella del trapianto del sistema usuraio e percorrendo la fase dell’accumulazione primitiva e della sottomissione formale del lavoro al capitale. Non meraviglia dunque, in Africa, l’uscita lenta e faticosa dalle forme più primitive di comunità, più o meno feudali e arretrate, più o meno mercantili, verso la struttura capitalista e la forma nazionale moderna.

La lunga mano, attiva e feroce, dell’imperialismo moderno ebbe poi un ruolo negativo nella formazione delle “nazioni africane”: non mancarono gli urti tra le borghesie nascenti e le vecchie classi dominanti, gli scontri tra le diverse “forme costituzionali” (federali e centraliste), i massacri tra le diverse popolazioni, gli appetiti contrapposti delle grandi potenze, le guerre a carattere moderno e le lotte ormai mature tra borghesia e proletariato. La rapidità con cui si è avviata la decolonizzazione, con i suoi “eroi nazionali” 4, ha richiesto alle giovani borghesie africane una grande determinazione, segnata tuttavia anche dalla gracilità di fondo che abbiamo indicato all’inizio e, soprattutto, dalla paura di una rapida caduta dei diversi paesi in uno stato generalizzato di moderna miseria: la divisione in classi sociali moderne non avrebbe generato un processo di sviluppo armonico perché, con la sottomissione e lo sfruttamento del proletariato e delle masse contadine senza terra, la divaricazione tra ricchezza e miseria sarebbe cresciuta rapidamente, e con essa sarebbe aumentato il terrore per la crescita del proletariato, nemico storico della borghesia.

Moti anticoloniali: strategia proletaria e indifferentismo

Scrivevamo in un altro articolo, del 1953: “I marxisti degni di questo nome si rifiutano di accettare che i paesi coloniali ed arretrati debbano passare, per arrivare al socialismo, attraverso le infamie della rivoluzione borghese. Apertamente sostengono la possibilità e la necessità del ‘salto’ dal pre-capitalismo al socialismo nei paesi coloniali d’Africa, Asia, Oceania, come nei paesi semicoloniali e arretrati dell’America del Sud. Identica strategia si proponevano Marx ed Engels per la Germania del 1848, Lenin e i bolscevichi per la Russia 1917. Condizione indispensabile del salto, ieri per la Germania e Russia, oggi per i paesi coloniali e arretrati, è la dittatura del proletariato trionfante nei grandi paesi di super-industrializzato capitalismo: ieri l’Inghilterra, oggi la zona geografico-sociale che abbraccia tutta l’Europa, compresa la Russia, e il Nord-America. Solo alla condizione di tenere in pugno il potenziale industriale immenso di tale spazio, la rivoluzione proletaria potrà far avanzare l’economia dei rapporti sociali dei paesi coloniali ed arretrati ’saltando’ la fase capitalistica”.

E così proseguivamo: “Da tale gigantesco piano strategico discende coerentemente il criterio da seguire nell’atteggiamento politico di fronte ai moti nazionalisti nelle colonie. Se il movimento rivoluzionario internazionale è lanciato nella suprema lotta contro i centri mondiali dell’imperialismo per la conquista del potere in Europa e in America, e la guerra di classe contro le metropoli capitalistiche è in atto, come lo era nel 1917-’20, si comprende che le lotte nelle retrovie imperialistiche, vale a dire le insurrezioni nazional-popolari nelle colonie, si inseriscono nella strategia rivoluzionaria del partito mondiale del proletariato in quanto contribuiscono a disgregare le difese dell’imperialismo, ad allargare le guerre delle classi. La rivoluzione proletaria trionfante lavorerà, una volta atterrata la fortezza capitalista, a liquidare senza scosse i residui nazionalismi piccolo-borghesi. E come? La risposta per un marxista non può essere che una: mediante l’inquadramento dei paesi coloniali, alfine liberi da secolari oppressioni, nel ‘piano di economia proletaria mondiale’”.

E, attenzione!, precisavamo: “Una cosa è rifiutarsi di affittare il partito proletario a rivolgimenti borghesi, altra è negare l’influenza obiettiva che l’eventuale successo della scissione statale dei paesi coloniali plurinazionali esercita sul processo di maturazione delle premesse del crollo finale del capitalismo. La fusione dei popoli, senza di che il socialismo è inconcepibile, non si otterrà con mere misure costituzionali (federazione, confederazione, ecc.), ma mediante l’assorbimento e la spersonalizzazione delle economie nazionali nel piano economico mondiale. A ciò si opporranno i pregiudizi nazionali piccolo-borghesi, che traggono alimento dall’ambiente sociale determinato dalla produzione agricola minuta, dall’arretratezza della dispersione del proletariato. Di conseguenza, se i paesi coloniali ed arretrati riescono, approfittando delle contraddizioni imperialistiche, a scindersi dagli inquadramenti statali metropolitani, rivolgimenti siffatti, in quanto mirano a concentrare alla maniera capitalistica i mezzi di produzione, a creare un’industria nazionale che liquidi i residui feudali e patriarcali, debbono necessariamente concentrare in masse considerevoli il proletariato indigeno, creando nuove reclute per la futura rivoluzione. D’altra parte, l’esperienza del governo nazionale indipendente varrà a guarire le masse sfruttate dall’infatuazione nazionalistica inculcata dalla nascente borghesia indigena, che presto o tardi dovrà mostrare il suo volto di sfruttatrice e apparire non meno oppressiva dei dominatori bianchi. […] Venga pure la rivoluzione nazionale in Tunisia, Algeria, Marocco, Indocina, Malesia, venga pure l’acceleramento dei tempi dello sviluppo integrale del capitalismo in Cina, India, Bolivia, Brasile, ecc., se non è possibile operare oggi il ‘salto’ rivoluzionario (di quei paesi) del capitalismo. Significa che plaudiamo a Mao-tse-tung o al Pandith Nehru o a Paz Estensoro? Che i fessi lo dicano significa che nulla hanno capito della dialettica marxista di cui si atteggiano comicamente a depositari. Forse che Marx, quando nel famoso passo della talpa si felicitava della progressiva centralizzazione della macchina statale della borghesia, in cui vedeva la premessa dell’assalto frontale rivoluzionario del proletariato, professava con ciò un’ammirazione e un appoggio politico al totalitarismo borghese in evoluzione? Eh no! La scissione di Stati nazionali dalle vecchie compagini imperiali a supremazia bianca, l’instaurazione di un potere esecutivo indigeno fondato sulla borghesia, chiarificano i rapporti tra le classi, disdicono crudamente l’alleanza insurrezionale delle classi contro l’oppressore bianco, oppongono lo Stato nazionale al Proletariato. Ogni misura atta a rafforzare il potere acutizza le contraddizioni sociali, concentra contro di esso gli sfruttati e gli oppressi, conquista all’idea della necessità della rivoluzione mondiale larghe masse. Come Marx non parteggiava per il Terzo impero e Napoleone III, pur gioendo del continuo accentramento del potere governativo della borghesia francese, che così smascherava il monopolio politico capitalista e con ciò stesso spingeva il proletariato a prenderne coscienza; così noi non parteggiamo, né attivamente né passivamente, per le forze politiche che montano nelle colonie e nei paesi arretrati la mostruosa macchina statale borghese” 5.

Il nostro partito, quando mise al centro della propria attenzione gli eventi rivoluzionari in Asia, in Africa e in Medioriente, vide giusto nel proporre, come in Russia 1917, la stessa tattica della doppia rivoluzione, della rivoluzione in permanenza. Fu generoso: credette nel giovane proletariato africano che entrava sulla scena della storia e si augurò che gli effetti dello stalinismo non riuscissero a fermare il suo istinto di lotta e il suo sentimento di classe. Ma sapeva bene che non era possibile che il proletariato potesse intraprendere un salto della portata di quello della Russia senza l’aiuto del partito di classe. La storia dei movimenti di liberazione dal colonialismo ha confermato che il proletariato africano e medio-orientale poteva fornire l’energia per il salto storico, ma non poteva essere la guida del processo di liberazione. Le giovani forze della borghesia combattente africana, che si erano formate nelle metropoli capitaliste e avevano appreso dallo stalinismo non la via verso il socialismo ma la “via nazionale al capitalismo”, erano quindi già state “istruite” dalla storia. Lo stalinismo ha significato la teoria e la tattica politica che consegnano la lotta di classe del proletariato alla controrivoluzione borghese. Così, il processo rivoluzionario si rivelava certamente molto più arduo di quello attraversato dalla Russia di Lenin, perché la controrivoluzione staliniana aveva lasciato macerie su macerie nei principi, nelle finalità, nell’organizzazione economica e politica del proletariato. Si confermava che le rivoluzioni borghesi, quando si affaccia il loro tempo storico, così come avvenne nel corso della rivoluzione francese, non sono fatte propriamente neppure dai borghesi, ma dalle masse contadine e proletarie, dai diseredati, dai miserabili. A questo sentimento, a questa speranza, si aggrappò il nostro partito, perché l’“albero della vita” (quello dell’attivo processo rivoluzionario in permanenza) fosse più ricco di quanto la teoria concedeva. Quelle masse, tuttavia, lo sapevamo, non avrebbero potuto portare verso l’obiettivo socialista senza la direzione politica, senza quello Stato maggiore che aveva dato prove straordinarie nel primo dopoguerra.

Negare il possibile dispiegarsi della lotta di classe, negare la necessaria saldatura tra movimento di classe del proletariato internazionale e il movimento dei popoli colorati: ecco l’indifferentismo, che si barricava, come scrivevamo sempre nell’articolo del 1961, “dietro il pretesto che i moti coloniali sono di origine e contenuto ideologico (e in parte anche sociale) borghese e si prestano ad essere manovrati dai blocchi contrapposti dell’imperialismo. E’ qui la turpe insidia: è appunto l’indifferenza (che poi, sul terreno delle lotte di classe, significa passaggio al nemico) del proletariato rivoluzionario e, peggio ancora, del suo Partito, che blocca il processo di radicalizzazione dei moti coloniali, che ne restringe le prospettive nell’ambito di programma e di forze sociali borghesi e quindi li espone alla possibilità di un cinico sfruttamento ad opera del grande capitale arroccato sugli spalti della Casa Bianca o del Cremlino. E’ la rinunzia ad assumersi la missione affidatagli non da Marx, Engels, Lenin, ma dalla storia di cui essi furono i portavoce, che inaridisce un fenomeno storico, così gravido di potenzialità avvenire” (corsivi nostri)

E ancora: “Da anni, quasi giorno per giorno, il pugno rude dei ‘colorati’ batte alla porta non dei borghesi, ma dei proletari metropolitani; e non è un battere metaforico, perché i proletari belgi 1961 o i francesi dei grandi scioperi di anni trascorsi rispondono e rispondevano, lo sapessero o no poco importa, all’‘ondata di disordine’ emanante dalla boscaglia congolese o dal Bled algerino; la risposta viene a sussulti nella grande estensione della classe proletaria, non viene dal suo partito o, quando viene, è la risposta inversa a quella della grande tradizione rivoluzionaria, è la belante risposta democratica, conciliatrice, diplomatica, patriottica, o è la non meno turpe risposta dell’altezzosa e sufficiente ‘indifferenza’. Moti borghesi! E tuttavia, la prima campana a stormo nel Congo, nel 1945 come nel 1959-’60, è venuta da giganteschi scioperi non certo di borghesi, ma di proletari autentici […]. O non era borghese l’orizzonte del febbraio 1848 e del febbraio 1917? Non sarebbe caduta definitivamente preda dell’imperialismo e della guerra la ‘prima rivoluzione’ russa, se i bolscevichi non avessero fatto proprio il compito di portarla di là da se stessa, e si fossero chiusi nella stupida roccaforte dell’‘indifferenza’? Il proletariato rivoluzionario occidentale deve riguadagnare il tempo e lo spazio tragicamente perduti nel ricorrere il miraggio di soluzioni democratiche di un problema che, alla scala del mondo, solo la rivoluzione comunista può sciogliere. Esso non può chiedere ai moti coloniali ciò che solo da lui dipende”.

“Ma anche così – continuavamo – li saluta con passione divorante: anche così, perché unica scintilla di vita in un mortifero presente, scardinano l’equilibrio internazionale dell’ordine costituito […] perché catapultano nell’arena della storia gigantesche masse popolari – e in esse sono comprese masse proletarie – finora vegetanti in un ‘isolamento senza storia’, perché, quand’anche potessero ridursi – ma la dialettica marxista si rifiuta di ridurli – a moti puramente borghesi, essi alleverebbero nel proprio seno i becchini che il putrido occidente, sommerso in una prosperità beota ed assassina, culla in un sonno più ottuso di quello provocato dalla ‘soporifera droga chiamata oppio’; perché, insomma sono, nella tradizione della storia d’oltre un secolo, rivoluzionari malgrado se stessi. La qual cosa, per i borghesi e per i radicali indifferentisti di oggi, come per quelli che Marx copriva di ridicolo in una lettera del 1853 a Engels, è molto shocking, molto scandalosa: non per noi, non per i marxisti degni di questo nome!” 6.

L’indipendenza e il cosiddetto “socialismo nazionale”

Le borghesie africane e mediorientali, che negli anni ’60 del ‘900 vantarono la presenza di una “società socialista” nel loro paese per l’appartenenza al campo imperialista russo, battezzandola tale in virtù dell’“indipendenza” raggiunta o creduta tale, si dimostrarono impotenti, e non poteva essere altrimenti, a gestire l’energia che il proletariato africano e arabo esprimeva in quegli anni. Il nostro lavoro sulla “questione nazionale” chiarì punto per punto l’infamia e il tradimento dello stalinismo. Tutte le forme di “socialismo africano” (egiziano, tunisino, algerino, congolese, ecc.) sono state caratterizzate dalle illusioni di poter evitare l’inferno capitalistico: la piccola borghesia nascente, industriale e agraria, ha tentato di sfuggire al destino di essere schiacciata dalle forze borghesi industriali emergenti, mentre le forze borghesi parassitarie, legate al possesso delle materie prime e alla terra, trovavano il terreno più adatto all’accumulazione della rendita fondiaria e finanziaria capitalistica.

Il loro “socialismo” altro non era che l’economia dei piccoli produttori indipendenti e delle piccole economie che scambiano individualmente i prodotti, costrette o a fallire miseramente o a svilupparsi differenziandosi sempre di più, creando insieme i grandi complessi statali e le monoculture richieste dal grande capitale industriale ed agrario mondiale e spingendo al massimo il grande parassitismo finanziario. Solo la congiunzione stretta delle lotte tra proletariato delle metropoli e quello delle periferie del mondo in Asia, in Medioriente e in Africa avrebbe potuto indicare la prospettiva del socialismo e tracciarla decisamente. Scrivevamo allora che le classi sociali africane nel periodo tra le due guerre non si erano ancora del tutto differenziate: il livello della società era ancora pre-capitalistico e quindi ben al di sotto della condizione recente in cui le masse proletarie si sono sviluppate con il sorgere delle strutture di fabbrica e delle organizzazioni economiche, incapaci tuttavia di difendere appieno le condizioni di vita e di lavoro. Con l’introduzione dell’industrialismo e della divisione moderna del lavoro, gli Stati africani hanno conosciuto più tardi le piacevolezze della divisione sociale in classi antagoniste. Ma è mancato il soggetto attivo della rivoluzione, il partito comunista che, collegando la rivoluzione proletaria dei paesi avanzati alle lotte del proletariato africano e dei contadini poveri, potesse produrre l’effetto-valanga verso il socialismo. Lo stalinismo ha disastrosamente fatto credere, ai proletari africani e agli stessi proletari dei paesi imperialisti, a un Ghana e un Mali “socialisti”, a un’Algeria, a una Libia e a un Egitto “socialisti”, a un Congo e a un’Angola “socialisti”…

L’introduzione del cosiddetto “socialismo” non fu altro che una questione di “dichiarazioni ideologiche”, e non di grandi lotte di classe internazionali. D’altronde, i paesi dell’Est europeo, economicamente più avanzati dei paesi africani, che altro potevano diventare a loro volta, nati sotto il dominio imperialista russo come conseguenza della spartizione territoriale mondiale tra i vincitori del secondo conflitto mondiale, se non una melma “socialista”, nata per decreto e finita penosamente in un cesso?

Concludendo (per ora)

In quest’articolo, abbiamo delineato – sulla base del grosso lavoro di partito sviluppato nel corso degli anni ’50 e ’60 – i tratti principali dell’evoluzione storico-economica africana e i lunghi tempi nel corso dei quali si sprigiona, in quell’immensa area e in fasi diverse, la spinta che permette alle antiche strutture e forme sociali primitive e poi pre-capitaliste di dar luogo a nuove classi sociali moderne (borghesia, contadiname e proletariato), artefici di un nuovo modo di produzione. Abbiamo sottolineato il ritardo storico dell’evoluzione africana a causa di condizioni naturali avverse e di quella stessa colonizzazione che la borghesia europea condusse contro le popolazioni africane, schiavizzandole e asservendole, dominandole quindi economicamente – un processo non di accumulazione economica progressiva, ma di dissociazione, destinato ad aggravare quello stesso ritardo. I successivi moti anticoloniali, diretti dalla borghesia autoctona (priva di grande azione storica) contro la borghesia già imperialista delle “madrepatrie”, si nutrirono soprattutto dell’azione e della forza delle classi d’avanguardia, il contadiname povero e il proletariato, che dovettero battersi anche contro l’opportunismo colonialista e l’indifferentismo nei riguardi della lotta stessa. L’indipendenza formale permise quindi di asservire il proletariato e il cosiddetto “socialismo nazionale” fu il terreno di semina dello stalinismo per stroncare ogni tentativo di lotta rivoluzionaria di classe. La chiusura dell’epoca della lotta anticoloniale intorno a metà anni ’70 del ‘900 inaugurò un lungo periodo (almeno un ventennio) in cui il proletariato ha cominciato a fare le proprie esperienze sul piano della lotta di difesa delle condizioni di vita e di lavoro.

La crisi economica d’inizio secolo (2000-01) e quella più profonda iniziata nel 2007-08 hanno prodotto i primi effetti di grande impatto sociale sull’area nordafricana o, più specificamente, sulla riva meridionale e orientale del Mediterraneo. Qui, un proletariato combattivo, con esperienze di lotta già pluridecennali, è ricomparso con vigore sulla scena, come abbiamo più volte mostrato negli ultimi anni 7. Purtroppo, in mancanza di un polo di riferimento rivoluzionario (non solo in quell’area, ma anche e soprattutto nelle metropoli capitalistiche “avanzate”), quelle lotte coraggiose e disperate sono state imbrigliate e incanalate nel vicolo cieco delle rivendicazioni democratiche piccolo-borghesi (appunto, le cosiddette “primavere arabe”). Il risultato lo possiamo vedere in Libia, in Egitto e in particolare in Siria, insanguinata ormai da anni da un massacro senza pari perpetrato da tutti gli agenti in campo. Le “primavere arabe” sono state cioè l’avvisaglia di processi che continueranno a portare morte e distruzione su tutta la riva meridionale del Mediterraneo.

Ma le lotte proletarie non sono cessate: covano sotto la cenere, sotto le macerie e i cimiteri di illusioni nefaste e poi, con fiammate improvvise, tornano a incendiare la scena. Torneremo di certo a parlarne. Soprattutto, lavoriamo e lavoreremo perché i proletari africani e mediorientali non siano più soli come lo sono stati da decenni, complici tutte le forze controrivoluzionarie borghesi e piccolo-borghesi, fintamente socialiste o dichiaratamente imperialiste.

1 Per approfondimenti, rimandiamo all’ampia bibliografia riportata in queste pagine.

2 “Aspetti della rivoluzione africana”, Il programma comunista, n.12,13/1958.

3 “Incandescente risveglio delle ‘genti di colore’ nella visione marxista. Rapporti collegati alla riunione di Bologna del 12-13/11/1960”, Il programma comunista, nn. 1-2/1961.

4 Vogliamo citarli, sempre ricordando che per noi i nomi degli individui hanno valore solo in quanto simboli di forze sociali: Naguib e Nasser (Egitto), Burghiba (Tunisia), Lumumba (Congo), Sankara (Burkina Faso), Ben Bella (Algeria), Neto (Angola), Mandela e Biko (Sudafrica), Kenyatta (Kenya), Senghor (Senegal), Nyerere (Tanzania), Azikiwe (Nigeria), Nkrumah (Ghana), Cabral (Guinea-Bissau)…

5 “Moti coloniali e rivoluzione proletaria”, Il programma comunista, n°2/1953.

6 “Incandescente risveglio delle ‘genti di colore’ nella visione marxista. Rapporti collegati alla riunione di Bologna del 12-13/11/1960”, cit. La lettera di Marx a Engels è del 14 giugno 1853 (Marx-Engels, Opere complete, Vol.XXXIX, pp.281-283.

7 Per chi voglia approfondire, nel n.5-6/2017 di questo stesso giornale è riportata una bibliografia dei nostri articoli sul Nord Africa, pubblicati nel decennio 2007-2017.

Partito comunista internazionale

(il programma comunista)